现代人获取健康信息的入口极多,但也伴随低质信息、理解偏差与焦虑等风险。大型语言模型(LLMs)虽然在医学知识与问答任务上表现不俗,但若缺乏对个体情境的主动“问诊式”追问,回答常会失焦或误导。文章Towards Better Health Conversations: The Benefits of Context-seeking围绕“情境搜集(context-seeking)”这一对话式AI关键能力,开展了4项混合方法研究(总受试N=163),提出并迭代了一种“寻路型AI(Wayfinding AI)”,系统评估其在真实健康提问情境中的对话质量与用户偏好。研究核心发现:即便需要多轮澄清,受试者仍显著偏好会主动追问情境的AI;在随机、盲法的定量对照中,Wayfinding AI在“有用性、问题相关度、个性化贴合度”等指标上显著优于基线模型。

文章作者为RORY SAYRES, YUEXING HAO, ABBI WARD, AMY WANG, BEVERLY FREEMAN, SERENA

ZHAN, DIEGO ARDILA, JIMMY LI, I-CHING LEE, ANNA IURCHENKO, SIYI KOU, KARTIKEYA BADOLA, JIMMY HU, BHAWESH KUMAR, KEITH JOHNSON, SUPRIYA VIJAY, JUSTIN KROGUE, AVINATAN HASSIDIM, YOSSI MATIAS, DALE R. WEBSTER, SUNNY VIRMANI, YUN LIU, QUANG DUONG, MIKE SCHAEKERMANN,均来自Google Research。

Google Research

一、研究设计与原型系统

研究共包含三轮质性访谈与一次定量对照:

1)质性Study 1–3:围绕“症状原因意图(COSI)”与非COSI两类健康问题,迭代设计原型,比较不同追问强度与不同界面布局(单栏/双栏)对对话质量与用户行为的影响。

2)定量Study 4:随机盲法、配对使用两种AI(Wayfinding vs 基线),统一使用匿名账号、至少对话3分钟,之后完成满意度与偏好问卷,并可选择上传对话记录用于会话结构分析。指标包含有用性、追问相关度、个性化、目标理解、易用性与效率等6维。

系统原型:

• 基线AI:Gemini 2.5 Flash开箱使用,无特定“主动追问”提示模板。

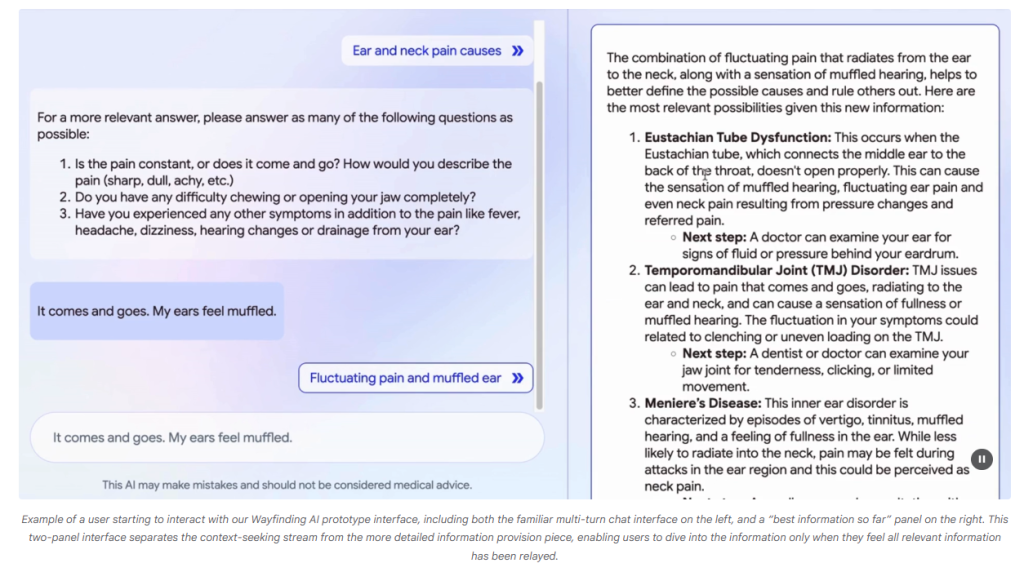

• Wayfinding AI:在基线之上,通过提示工程与强化学习,强化“先澄清、再作答”的对话策略;Study 3/4在界面上采用“答案–澄清分栏(双栏)”的布局,将“当前最佳答案”固定于右侧,将“澄清追问”保留在主对话流左侧,降低长答复稀释追问的风险。

二、质性发现:主动追问的价值与UI的关键作用

(一)Study 1:用户重视“先问再答”的链路

在仅COSI场景下,多数参与者更偏好“至少连续4轮只提澄清问题再回答”的原型,认为更像与医生交谈,也更能建立信任与信心。

(二)Study 2:长答复与追问被忽视的张力

当模型答复更长且追问位置不稳定时,用户往往扫读信息而忽略澄清问题,甚至把澄清当作“修辞性结尾”。这暴露出“答案长度×追问可感知性”的交互影响:长答复若未突出追问,反而削弱用户配合度。

(三)Study 3:将“答案”与“澄清追问”显式分栏

比较单栏与双栏UI,参与者在偏好上接近五五开,但一致偏好“双栏中默认展开答案”的变体:右栏的“当前答案”不打断左侧对话主线,左侧澄清问题更易被注意与响应。

三、定量对照(Study 4):Wayfinding AI在多维满意度上占优

(一)总体满意度与偏好

受试者在分别体验两款AI后打分,并做并列偏好比较。结果显示,Wayfinding AI在有用性、问题相关度、个性化贴合度与目标理解等维度上显著胜出(图4);易用性与效率的总体比较更接近中性。

(二)会话结构与追问行为

Wayfinding AI在首轮答复中主动提出“具体澄清问题”的占比远高于基线(Clarifying Q:87.7% vs 8.0%),基线更多为“无提问”(90.1%)。整体对话中,Wayfinding AI在96%的会话里会提出明确澄清;与之对应,用户更倾向用“回答澄清”的方式推进,而非随意“展开/转向”新话题。

(三)对话轮次与任务类型

Wayfinding AI的平均轮次较高(4.51 vs 3.69,p=0.025),主要来自COSI任务(4.96 vs 3.29,p<0.001);非COSI差异不显著。这说明“先澄清再解答”的策略,尤其有助于“找症因”类问题构建更扎实的信息地基。

四、机制解读:为何“主动追问”能提升健康对话质量

(一)对齐专家型对话范式

现实中,专业人士会“拉近镜头”询问细节、“拉远镜头”澄清目标、必要时“重定义问题”。Wayfinding AI通过稳定、结构化的澄清问题,把用户从“我不知该说什么”转为“我能补齐关键信息”,从而提升相关性与个体化。

(二)UI与行为的耦合

Study 2揭示:长答复若未稳定承载澄清问题,会显著降低用户对澄清的响应;Study 3/4通过双栏与固定呈位,将“答案获取”与“情境获取”解耦并并行,从而既保留“立刻有答案”的满足感,又不丢失“后续更准”的追问通道。

(三)对话动力学的再塑造

Sankey分析显示:Wayfinding AI促使用户更多以“回应澄清”驱动回合推进;基线AI下则更常见“自由展开/话题转向/提早结束”。这意味着,通过刻意设计的追问,AI能把本可散失的信息交换收束为“问题→澄清→更相关答案”的正循环。

五、方法与评估:数据、流程与统计

研究在质性部分采用录音转写与主题分析,定量部分使用自助法置信区间、配对Wilcoxon与t检,并在上传会话上进行回合类型与AI提问类型的标注与统计(含Clarifying/Open-ended/No-question分类)。

六、局限与外推

研究聚焦文本对话、样本为美国受试者;原型同时改变了模型行为与UI布局,二者的独立贡献需后续消融;真实世界中的多模态情境(图像/语音/视频)与更长期行为改变(就医决策、健康结局)仍待验证。

七、面向设计的实践准则

1)将“澄清追问”作为一等公民:首轮答复稳定地给出结构化、可作答的关键问题,避免仅以开放式“有什么目标?”收尾。

2)让追问“看得见、答得上”:在长答复中固定呈位(末尾或专栏),用项目化短问,减少双重/并列复合问句。

3)答案与追问并行:以双栏或等效显著化手段,把“当前最佳答案”与“补齐情境”同时可见,避免二者互相稀释。

4)按任务类型自适应追问强度:COSI场景更应多轮澄清;非COSI可轻量追问以维持效率。

5)以对话度量优化产品:跟踪“Clarifying Q覆盖率”“用户回答澄清占比”“转向/早结束率”等对话动力学指标,作为迭代目标。

八、结论

在健康信息对话中,单次“给答案”不等于“给到点子上”。通过模型策略与界面呈现的协同设计,让AI主动、稳定地索取关键情境,可显著提升回答的相关性与个体化贴合度,并重塑用户的会话路径与体验。本文的Wayfinding范式为打造“更像医生”的健康对话系统提供了可操作的模式,也为后续在多模态、真实世界结局与合规安全上的深入探索奠定了基础。