一、A/B 测试是什么

在同一时间窗口里,将用户随机分到两个(或多个)版本中,对比核心指标的差异,以判断新方案是否优于旧方案。

- A:对照组(现有版本)

- B:实验组(改动版本,可能有多个:B1/B2/…)

核心是“随机、并行、可量化”。

二、为什么要做

- 隔离因果:排除季节、活动、流量波动等外因,尽量把指标变化归因于“版本差异”。

- 降低试错成本:小规模验证有效再全面上线。

- 量化优化:以数据为依据迭代产品、算法、运营策略。

三、能测什么

- 转化类:注册率、下单率、付费率、续费率、激活率。

- 留存类:1/7/30 日留存、次日回访。

- 效率类:页面加载时延、客服处理时长。

- 收益类:ARPU、客单价、毛利率。

- 行为路径类:点击率、加购率、完成漏斗比例。

四、正确的实验设计(步骤+要点)

- 明确目标与假设

- 业务目标:例如“提升新客下单率 +5%”。

- 统计假设:H0(无差异) vs H1(有差异)。

- 指标选择:一个核心指标(主指标),若干监控指标(不作为是否上线的唯一依据)。

- 定义受试人群与分流

- 分桶:随机且独立,常用 50/50;多版本时均衡或按最小可检出效应分配。

- 粒度:用户级(最常见)、设备级或会话级,一致性哈希确保同一用户始终进同一组。

- 污染控制:避免跨组曝光(例如同账号多端登录造成串组)。

- 预估样本量与实验时长

- 需要输入:基线转化率 p₀、期望最小可检出差异 MDE、显著性水平 α(常 0.05)、检验功效 1-β(常 0.8)。

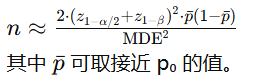

- 二项指标近似样本量公式(双侧):

- 时长:结合日活/曝光量推回持续天数;建议覆盖完整周周期以平滑周内波动。

- 冷启动与清洗规则

- 预热期:前 1–2 天仅采集不判定,等系统缓存/索引/模型稳定。

- 数据过滤:剔除异常流量、内测账号、爬虫、超短会话等。

- 监控与止损

- Guardrail 指标:如崩溃率、时延、退款率。出现恶化触发自动回滚。

- 统一埋点:事件定义、时序、去重、时区一致。

五、如何统计检验(频率学派常见做法)

以“转化率”为例:

- 比例差 Z 检验或卡方检验:比较 pA 与 pB。

- 平均值(如时长/金额):独立样本 t 检验(不等方差时用 Welch t)。

- 置信区间:给出差值 CI,若不含 0 则显著。

- 多版本/多指标:控制家族错误率(Bonferroni、Holm)或控制 FDR(Benjamini–Hochberg)。

- 赛马式上线:先显著优胜再全量。

六、Bayesian(贝叶斯)方式(简述)

- 直观输出:P(B 优于 A) 及差值的后验分布/置信区间(后验区间)。

- 适合连续监控与“随看随判”,但需事先设定停止规则和阈值(如 P>0.95 上线)。

七、序贯与提早停止

- 频率学派中途多次看数会“膨胀”Ⅰ类错误(假阳性)。

- 解决:Group Sequential(O’Brien–Fleming、Pocock)或 Alpha Spending。

- 简化方案:固定样本量、到点再判;或使用经过校正的序贯设计工具。

八、效应度量与业务解释

- 绝对提升(pp,percentage points):pB − pA。

- 相对提升(%):(pB − pA) / pA。

- 实际价值:结合样本量 × 提升 × 利润/成本,评估年化收益。

- 异质性分析:按渠道、地区、端型、新老客分层看一致性。

九、常见坑(踩雷清单)

- 未随机或串桶:同一用户在 A/B 来回跳,导致污染。

- MDE 过小:样本量不足,假阴性多;或过早停止导致假阳性。

- 指标“追涨杀跌”:中途看见抖动就下结论。

- 选择偏差:只在“容易转化”的页面开实验,外推失真。

- 多重比较未校正:试了很多版本,挑一个“显著”的。

- 数据口径不一:埋点延迟、去重不当、跨时区导致错判。

- 季节/活动干扰:大促期跑与常态期上线不一致。

- 漏斗错觉:上游点击率升高但下游下单率下降,被“虚高”迷惑。

- Simpson 悖论:整体提升但分组下降(或反之),需分层验证。

- 与推荐/竞价系统耦合:被动态出价、流量分配策略掩盖真实效应。

十、进阶技巧

- 固定用户实验(Holdout):保留一小撮用户永远不受新策略影响,用于长期增益评估。

- CUPED:协变量调整(如历史转化/GMV)降低方差、缩短时长。

- 倾向得分/回归调整:缓解轻微不平衡,提升估计精度。

- 多臂老虎机(Bandit):在线探索-利用,逐步把流量倾向更优版本(适合收益实时最大化场景,但因果解释弱)。

- 互斥实验层(Mutually Exclusive Layers):避免多个实验在同一用户上互相干扰。

- 功效(Power)回顾:事后计算观测效应下实验的检验力,评估结论稳健性。

- 准实验:无法 A/B 时可用断点回归、差分中的差分(DiD)等方法。

十一、一个极简算例

- 基线转化率 p₀=10%,你希望检测到相对 +5% 的提升(MDE=0.5pp)。

- 取 α=0.05、功效 80%。带入样本量公式,得到每组需要约 n≈150k(数量级示例,实际请用专业计算器/仿真)。

- 实验跑满一周,Z 检验得到差值 0.7pp,95% CI 为 [0.2pp, 1.2pp],不含 0,显著。

- 业务折算:每百万 UV 多 7,000 单,结合客单价和毛利估算年化收益,再决定全量上线与否。

十二、落地清单(可直接用)

- 定目标与主指标(写清口径与单位)。

- 设分桶与一致性哈希(用户级),避免跨组曝光。

- 选 α、功效、MDE → 计算样本量与时长。

- 定数据清洗、预热期与 Guardrail。

- 实验期间不随意改代码/改分流;如需热修复,记录版本。

- 用一次性检验或有校正的序贯框架判定;输出效应、置信区间、功效。

- 做分层一致性与长期观察(Holdout/留存/利润)。

- 归档:方案、数据、脚本、结论、上线决策与复盘。

一、灰度测试是什么

灰度测试是在小流量、分阶段地把新版本发布给真实用户,在每个阶段观察关键指标与风险信号,达标则扩大比例,不达标立即回滚。核心目标是:把线上变更的风险“切小、切慢、可控”。

二、能解决什么问题

- 降风险:把“全量失败一次”变成“少量失败可回滚多次”

- 快反馈:真实流量、真实依赖链(缓存、网关、下游服务)

- 可观察:阶段性门槛(SLO/SLA)把技术与业务风险量化

三、和 A/B 测试的区别

- 目的不同:A/B 为了验证“哪个版本更好”(因果推断);灰度为了安全上线(风险控制)

- 分流策略:A/B 强随机、两组长期并行;灰度按时间和比例逐级放量,最终全量

- 判定标准:A/B 用显著性检验/置信区间;灰度以阈值门槛(错误率、时延、崩溃率、业务跌幅)为主

四、典型适用场景

- 后端服务/网关升级、配置切换

- 前端重大重构(先对少量用户/渠道放量)

- 移动端上架“分阶段发布”(先 1% 市场)

- 算法/推荐策略更新但优先保证稳定性

- 数据库变更(expand–migrate–contract)期间的兼容观察

五、灰度分层(几种常用方式)

- 按用户 ID 哈希:稳定分流、避免跨组抖动

- 按渠道/地区/租户:先“内网—员工—友好客户—新客—全量”

- 按实例/节点:先 1 台/1 个 Pod 再扩

- 按请求特征:仅特定路径、特定功能入口

- 影子流量(shadow):只回放请求到新版本,不返回结果给用户(0% 风险预演)

六、指标与门槛(Guardrails)

技术类(SLO):

- 错误率(5xx/4xx)、超时率、P95/P99 时延、CPU/内存/GC、队列积压

业务类: - 转化率/下单率/DAU、崩溃率(移动端)、退款率、告警量

门槛例:与基线对比“相对劣化 ≤ 2%”,或“5xx ≤ 0.3%,P95 ≤ 400ms”。任何一项越线 → 自动回滚。

七、标准灰度流程(可直接套用)

- 准备

- 开关:Feature Flag / 配置中心 / 按版本路由(service mesh)

- 监控:埋点统一口径,技术+业务双看板;告警策略写清

- 回滚预案:一键回滚脚本、回滚不触发二次变更(数据库兼容)

- 基线与预演

- 预热:影子流量或 0.1% 内部账号先行

- 基线:近 7 天的指标均值与波动区间

- 放量节奏(示例)

- 1% → 5% → 10% → 20% → 50% → 100%

- 每个阶段观测 ≥ 30–60 分钟(或 ≥ N 次请求 / ≥ N 活跃用户),达标再晋级

- 自动化判定

- 金丝雀分析(Canary Analysis):把新旧版本指标做对比评分(加权技术/业务项)

- 达标阈值(如 Score ≥ 90)→ 自动升档;否则自动回滚并冻结

- 收尾与复盘

- 留存的兼容开关、兼容代码按计划清理

- 记录:变更单、指标、故障与处置、经验库沉淀

八、数据库/兼容性特别注意

- 双写/双读:先写新旧两套结构,读仍走旧,确认一致性后切读新

- 不可逆变更:先“扩展字段/新索引”上线并稳定,再切流,再“收缩/删除旧结构”

- 幂等与回放:保障重试与回滚不造成重复扣费/重复下单

九、常见坑(避坑清单)

- 粘性会话/缓存未隔离:用户在不同实例看到不同版本

- 指标口径不一致:新旧埋点差异导致“假波动”

- 多实验互相干扰:缺“互斥层”(同一用户叠加多个灰度)

- 放量过快:未覆盖峰值时段即全量,上线后才暴露问题

- 只看技术不看业务:时延 OK,但转化跌了没发现

- 回滚失败:数据库已做不可逆 DDL;或配置/脚本欠缺原子性

- CDN/前端缓存:老资源与新接口不匹配,引发 JS 报错

十、工具与落地选型(思路)

- 开关:Unleash / LaunchDarkly / 自建 Feature Flag

- 服务网格/金丝雀:Istio + Flagger、Argo Rollouts(按权重路由、自动晋级/回滚)

- 可观测:Prometheus + Grafana / DataDog / New Relic;日志聚合 + 分布式追踪

- 移动端分阶段发布:Google Play “staged rollout”、App Store Phased Release

十一、灰度策略模板(示例)

策略名:支付服务 v3 灰度

分流:用户级哈希,初始 1%,目标 100%

晋级门槛(每档至少 45 分钟、≥ 2 万请求):

- 5xx ≤ 0.3%,相对基线劣化 ≤ 2%

- P95 时延 ≤ 400ms,劣化 ≤ 5%

- 业务下单成功率劣化 ≤ 1%

回滚条件:任一项越线或连续 5 分钟告警触发

节奏:1%/5%/10%/20%/50%/100%,夜高峰前至少完成到 20% 并观察一轮

特别事项:DB 先双写 24 小时;灰度期间禁止合并其他高风险改动

十二、给不同形态的快速建议

- 后端服务:优先用网格/网关按权重路由,配合自动金丝雀分析

- Web 前端:HTML/JS/CSS 版本与接口版本绑定,强制版本校验;静态资源走“版本号+强缓存”

- 移动端:后端灰度+客户端分阶段上架;必要时后端可通过 Feature Flag 针对老版本降级