美国国家航空航天局(NASA)的“毅力号”火星车在耶泽罗陨击坑一条古老的干涸河道中采集的一份样品,可能保存着远古微生物生命的证据。该样品去年取自一块名为“Cheyava Falls”的岩石,样品被命名为“Sapphire Canyon”。根据近期发表在《自然》杂志上的一篇论文(Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars),这份样品包含潜在的生物印迹。论文作者为Joel A. Hurowitz等来自多个研究机构的成员。

一、研究背景与目标

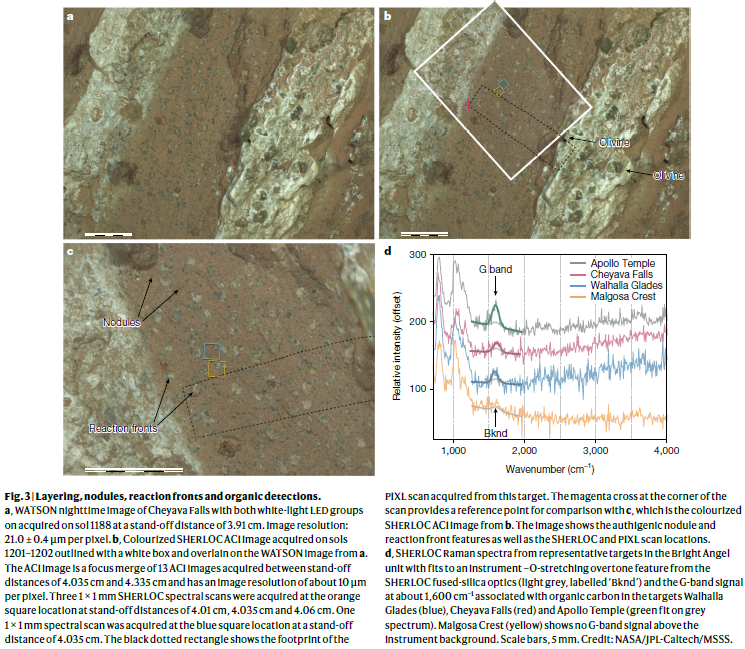

这篇论文基于“毅力号”(Perseverance)火星车在耶泽罗陨击坑(Jezero Crater)西缘入峡的Neretva Vallis通道内,对一套被团队非正式称为“明亮天使层”(Bright Angel formation)的沉积岩进行原位地质—岩相—地球化学综合调查。作者聚焦于:这些细粒泥岩为何在亚毫米—毫米尺度上呈现富铁磷酸盐与铁硫化物的自生结核与“反应前缘”,以及它们与有机碳信号之间的耦合,进而评估其形成机制(非生物/生物)与潜在生物印迹意义。

二、研究区与地层框架

Neretva Vallis切穿耶泽罗坑边与“边缘单元”(Margin Unit),是通往西三角洲的供给水道;火星车沿通道由南至北先到“明亮天使”露头,再前往对岸的“Masonic Temple”露头,多个近景科考点(如Walhalla Glades、Cheyava Falls、Apollo Temple、Steamboat Mountain等)分布其间,用于系统对比。露头宏观上明亮天使为浅色层状至块状体,与地形较高的边缘单元呈接触关系;图像马赛克给出了这一带的空间关系与测点相对位置。

三、观测手段与数据来源

研究整合了:RIMFAX地穿雷达、PIXL微区X荧光与其多光谱上下文相机(MCC)、SHERLOC深紫外拉曼与其WATSON/ACI成像、SuperCam光谱/拉曼与Mastcam-Z多光谱相机。为降低风化/扬尘影响,团队使用磨蚀钻在多处制备约直径5 cm、深5–10 mm的“磨蚀面”,并对自然面吹气除尘。值得注意的是,SHERLOC在第1024火星日起焦机构故障后,改靠机械臂定距测量,明亮天使各测点存在1.1–1.8 mm不等的离焦,从而使拉曼信号强度约衰减35%,但不引入其他光谱伪影;深紫外激发本就使常见“D带”较不显著,这些因素综合解释了谱形细节。

四、岩相特征与沉积环境

露头尺度上,明亮天使与Masonic Temple均表现为风蚀沟刻的块状/层状/颗粒状外观,有时见矿化脉体切交;后者还包含分选较差的砾岩。组合证据显示,这套岩石主要由水体悬浮沉降的泥质沉积与能量更高的水流/碎屑流形成的粗粒沉积交替构成。源区经历氧化化学风化,使泥岩在主量元素上富Si、Al与Fe(III),而贫Mg、Mn,这与在无氧条件下成沉的西三角洲岩性形成鲜明对比。

五、有机碳信号及其空间分布

SHERLOC拉曼在约1600 cm⁻¹波数(Wavenumber)值处检测到代表有机碳的G带:Apollo Temple最强,Walhalla Glades与Cheyava Falls较弱,而Masonic Temple区的Malgosa Crest未检出G带(高置信度的“无检出”)。进一步的统计表明,G带强弱与基质氧化态呈负相关:Apollo Temple既最“褪红”(Fe³⁺相对少),又拥有最高推算的“薇伟石(vivianite)+磁黄铁矿(greigite)”含量;Malgosa Crest相反,最红最氧化且无有机信号。

六、亚毫米级自生结构:结核与反应前缘

在细粒泥岩中广泛可见直径约100–200 μm的深色微团块(团队称“罂粟籽”),昼/夜白光下呈黑—深蓝—深绿;PIXL显示其显著富集Fe、P、Zn,并在FeO–P–CaO三元图上外推至FeO:P约3:2,指示类薇伟石系列的铁(II)磷酸盐。同时存在“豹纹状”的反应前缘:暗色缘—浅色核的斑点结构,其缘部化学特征与上诉Fe-P-Zn富集相一致,核部则出现富Fe-S并伴随Zn、Ni、Cu增高的区域。该Fe-S相的光学与散射属性与磁黄铁矿(Fe₃S₄)相符,且其附近还可见褐铁矾(由硫化物氧化产生)与疑似菱铁矿等伴生相,反映局部多价态Fe-S环境的微尺度分带。

七、氧化还原指示与定量关联

PIXL-MCC多谱段成像揭示:像素级NIR/蓝光比值可作为Fe³⁺丰度(氧化程度)的近似指标,NIR/蓝光比高→更氧化。综合统计显示,不同测点(Apollo、Walhalla、Cheyava、Malgosa)之间,“薇伟石+磁黄铁矿”推算含量与氧化程度呈负相关关系,且与G带强度一致耦合。

八、成矿—成岩机制:从非生物到生物的两端设想

作者首先提出“零假设”:在低温成岩环境中,非生物过程可由沉积有机物(可能为非生物合成或外源输入)作为还原剂,驱动Fe(III)氧化物的还原溶解,释放Fe²⁺并与溶态PO₄³⁻结合沉淀铁(II)磷酸盐;硫酸盐在一定条件下也可被非生物还原供给硫化物,但热力学/动力学门槛偏高。论文从沉积—地球化学证据出发,指出:磷主要以吸附态与Fe³⁺/Al/Si富集颗粒伴生沉积,后于封闭体系内重排成自生薇伟石;同时Zn²⁺与Fe²⁺、PO₄³⁻在“非氧化—中等pH”下更易共迁移/共沉淀。

另一方面,地球类似体显示:淡水或铁质海相环境中,微生物驱动的铁还原与硫酸盐还原可在低温下促成薇伟石与磁黄铁矿的共生—伴生,并且反复的硫化—再氧化过程可稳定固着Zn等重金属于薇伟石结构中,这与本区结核Zn富集特征吻合。作者据此提出一种生物学情景:氧化铁与硫酸盐作为末端电子受体参与有机质的异化作用,副产物即为Fe²⁺-磷酸盐与Fe-硫化物;当局部Fe³⁺被耗尽而有机碳尚存时,硫酸盐还原可能接替,造成带有硫化物核的较大反应前缘。

九、证据链整合与空间—化学耦合

(1)宏观上,明亮天使层具典型水成沉积指示,泥质—粗粒互层,反映从悬浮沉降到高能事件流的拼贴沉积史。

(2)源区氧化风化使基质富Fe³⁺并“发红”,而反应带/结核普遍“漂白”,与Fe(III)→Fe(II)还原一致。

(3)微观上,“Fe-P-Zn的3:2趋势+Fe-S(伴Zn、Ni、Cu)”共同定义了薇伟石—磁黄铁矿—(及其氧化/旁生相)的成岩组合。

(4)定量上,“NIR/蓝比—Fe³⁺—G带—薇伟石+磁黄铁矿”呈一致的负相关链条,Apollo最强、Malgosa最弱,体现有机物参与的还原—沉淀耦合。

十、方法学细节对结论的稳健性影响

SHERLOC离焦造成拉曼强度衰减但不改变谱形判别;且对Malgosa的更好对焦仍“无G带”,反证Apollo等处G带为真实信号而非仪器伪迹;深紫外拉曼对“D带”本就不敏感,进一步减少岩相解释中的歧义。

十一、主要结论与科学意义

作者认为,明亮天使层内的构造(结核/反应前缘)、矿物组合(薇伟石/磁黄铁矿及氧化—旁生相)、有机信号(G带)及其与氧化还原指标的耦合,整体上“值得作为潜在生物印迹”来认真对待——并非直接宣称生命,而是提出必须以更高灵敏度的地面实验(如样品返回)来判定成因。团队特别指出,来自该单元的“Sapphire Canyon”岩芯一旦返地,将是厘清矿物—有机物—微结构起源的最佳途径。

十二、对火星古环境与生命搜索的启示

(1)沉积—成岩窗口:这套泥岩指向低温、水相、可居住的成岩环境,适合发生以Fe³⁺/SO₄²⁻为受体的有机氧化与矿物沉淀。

(2)多尺度—多手段的必要性:宏观层理+微观化学分带+元素迁移指数+影像光谱指标的互证,是识别潜在生物印迹的关键路径。

(3)“零假设”不可轻弃:非生物低温有机还原、吸附—再沉淀与局部硫化作用仍是需被量化检验的可行解释,这决定了返样在判别歧义中的核心地位。

十三、可能的局限与未来工作

现阶段的数据受制于原位灵敏度、空间抽样有限与SHERLOC对焦限制等;作者建议结合原位/类比实验/数值建模,并优先对返地样品进行高通量矿物—有机同位素与形貌联测,以检验“非生物—生物”两类机制的可行参数域。

十四、论文的核心贡献(要点小结)

(1)在耶泽罗坑“明亮天使层”首次系统识别“有机信号—铁磷酸盐—铁硫化物—氧化还原色调”耦合的自生微结构。

(2)用NIR/蓝比、元素迁移指数与三元图解约束“薇伟石(FeO:P≈3:2) + 磁黄铁矿”的空间分布与丰度序列。

(3)提出“潜在生物印迹”的谨慎判断与返样科学优先级,为火星生命搜索提供了可操作的证据链与实验路线。